No.10介護保険には、どんなサービスがあるの?

~気になるサービス内容と料金を分かりやすく紹介~

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、「介護が必要な高齢者」の負担を国民全体で支えていこうとする公的な保険制度で、2000年4月よりスタートしました。同時に、介護を必要としない方に対しても、今まで通りの生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

その地域に暮らしている40歳以上の方が納める保険料と税金により賄われ、市区町村が運営しています。サービスを受けられるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40~64歳で特定の疾病などにより介護が必要と認められた方(第2号被保険者)になります。

サービスを利用するにはどうしたらいいの?

まず、「介護が必要な状態」であることの認定を受ける必要があります。ご家族に介護が必要となった場合には、市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。

バックナンバーで、介護保険サービスを利用するまでの流れをご紹介しています。あわせてご覧ください。

どんなサービスが受けられるの?

要介護認定を受けると、介護保険で以下のようなサービスを受けることができます。大きくは「①自宅で住みながら利用するサービス」と「②施設に移住して利用するサービス」の2つに分けられます。

①自宅で住みながら受けるサービス〜高齢者の自宅に訪問〜

- 訪問介護(ホームヘルプ)

-

訪問介護員(ホームヘルパー)が高齢者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行います。

- 訪問入浴介護

-

専用の浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行うサービス。身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、高齢者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。

- 訪問看護

-

看護師などが高齢者の自宅を訪問するサービス。心身機能の維持回復などを目的として、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

- 訪問リハビリ

-

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが高齢者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

- 夜間対応型訪問介護

-

高齢者が24時間安心して日常生活を送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。

①自宅で住みながら受けるサービス〜高齢者が施設に通う〜

- 通所介護(デイサービス)

-

高齢者が通所介護の施設に日帰りで通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上などのサービスを受けます。自宅にこもりきりの高齢者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的としたサービスです。

- 通所リハビリテーション(デイケア)

-

高齢者が通所リハビリテーション施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

- 認知症対応型 通所介護

-

認知症と診断された高齢者が利用するデイサービスで、高齢者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができることを目的としています。

①自宅で住みながら受けるサービス〜福祉用具に関するサービス〜

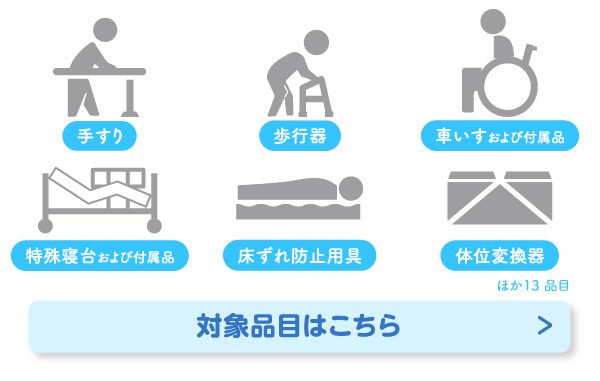

- 福祉用具のレンタル

-

高齢者の心身の状況や生活環境などをふまえ、福祉用具を貸与します。その際、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整なども行います。

※他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。手すり、歩行器、車いすおよび付属品、特殊寝台および付属品、床ずれ防止用具、体位変換器など13品目

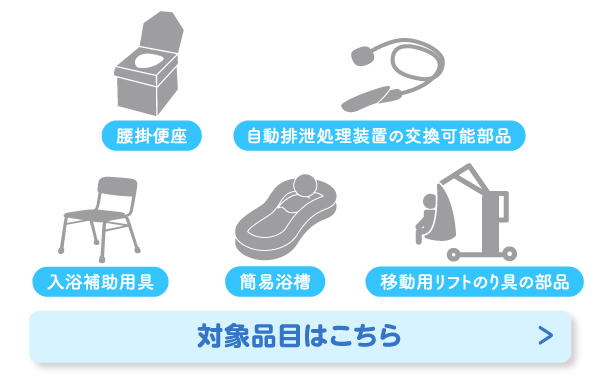

- 特定福祉用具の購入支援

-

入浴や排泄など、レンタルには馴染まない福祉用具の購入費用を支援します。専用設計された福祉用具を利用することで、高齢者の日常生活に便宜を図るとともに、ご家族の介護の負担軽減を目的としています。

※利用者がいったん全額を支払い、後日費用の9割(一定以上の所得者の場合は8割又は7割)を介護保険から払い戻される仕組みになっています。支払額には上限があり、同一年度で購入できるのは10万円までです。 -

自宅のリフォーム

②施設に移住して利用するサービス〜施設で生活〜

- 特別養護老人ホーム(特養)

-

「常に介護が必要な方」が、在宅復帰できることを念頭にサービスを提供する施設。入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

- 介護老人保健施設(老健)

-

「在宅復帰を目指している方」が、自宅で自立した日常生活を送ることを支援する施設。リハビリテーションや必要な医療、介護を提供します。

- 介護医療院

-

「長期にわたって療養が必要である方」が自立した日常生活を送ることを支援する施設。療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスを提供します。

- 認知症対応型 共同生活介護(グループホーム)

-

認知症の高齢者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを提供します。

支給される費用はいくら?

介護保険は、認定された介護度に応じて1か月に利用できる金額に上限があります(下表参照)。一般的に、ケアマネジャーはこの範囲内でケアプランを作成し、適切な介護サービスを提案します。ちなみに、負担額は「1割負担」が原則ですが、一定以上の所得者は2割または3割負担となる場合があります。

| 介護度 | 給付限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

料金のシミュレーション

介護にはどれだけお金がかかるのかはとても気になりますよね。

厚生労働省のウェブサイトで、介護保険サービスにかかる費用をシミュレーションできます。是非、参考にしてみてください。

今回は介護保険サービスの内容を中心にご紹介しました。個人の状態やご家庭の状況によっていろいろな介護方法が考えられます。ケアマネジャーとも十分に相談し、ご本人とご家族にとって最適な介護サービスをお選びください。